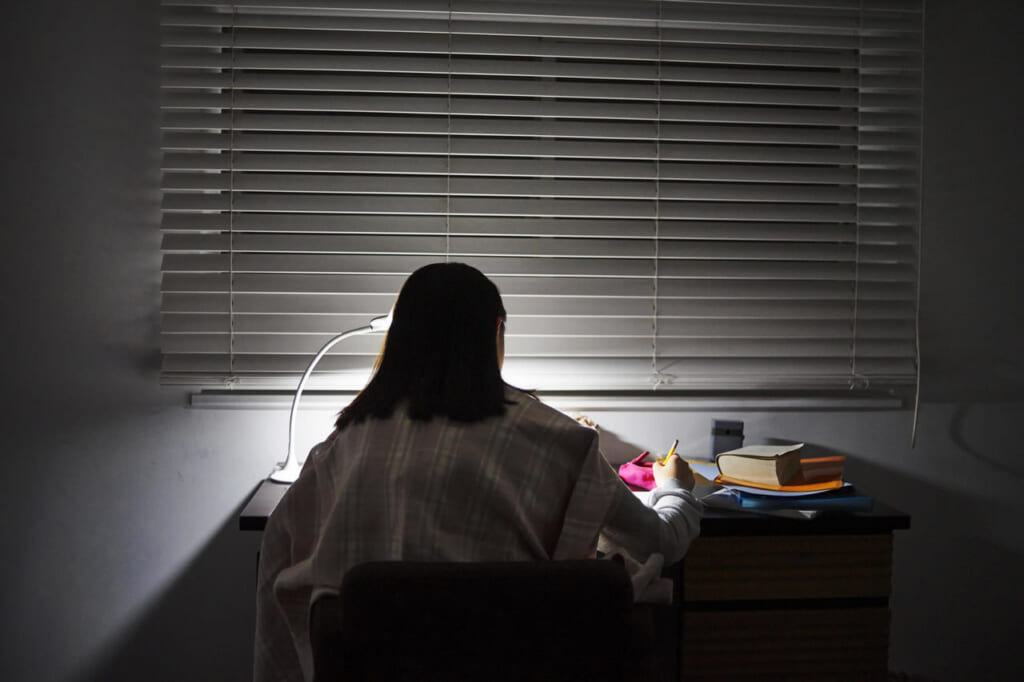

勉強に集中したい!!

そんな時、あなたはどんなことをしているでしょうか?

短時間で勉強?好きな音楽を聴きながら?

そうですね。

それぞれ勉強に集中できるポイントがありますよね。

実は、部屋の明るさも大きく関係するってご存じですか?

明るさによって、勉強の集中度も変わってくるそうです。

いまいち、勉強で集中できないようなら、部屋の明るさを見直してみると良いかもしれませんね!!

勉強の集中力と明るさの気になる関係

勉強に集中したい場合、目の前に気になる物を置かない、短時間で行うなど考えるかもしれませんね。

部屋のライトの明るさが勉強の集中と関係がある!と言われても不思議に思うかもしれませんね。

実は、集中力は視覚に大きく影響していると言われているんです。

そして、集中したい時は暗い方が効果的とも言われているんですね。

映画館効果

あなたは、映画館で映画を観ますか?

映画館では、映画の上映中は室内は真っ暗ですよね。

主に、スクリーンの明かりだけとなります。

映画館の室内が暗いのは、スクリーンに集中してもらう目的があります。

私たちも室内が暗い分、周りの余計な物が視界に入ることがありません。

だから、自然とスクリーンに集中することができていますよね。

このようなことを映画館効果と言います。

特に注目させたい部分を、それ以外の部分より明るく際立たせることで注目をさせる方法なんですね。

実は、この映画館効果は勉強に集中する環境に適しているんです!

勉強スペースの手元を明るくして、周りは暗くすると勉強もはかどり集中できるというワケなんですね。

暗いと目が悪くなる?

子どもの頃、親に“暗い中で本を読むと目が悪くなる”と言われた経験があるかもしれませんね。

それでも、夜、ベッドに入って枕元の明かりだけで本を読んだりしていませんでしたか?

不思議なもので、すごく集中して本を読むことができるんですよね。

まさに映画館効果です。

でも、やっぱり目が悪くなることは気になるかもしれませんね。

実は、暗い所で本を読んでも視力が低下する原因には繋がらないと言われています。

原因として考えられるのが、視界に入る明るさの環境が関係してくるようです。

映画館効果のように、室内が暗くて手元が明るい状態だと明るさの度合いに幅ができます。

この状態で、ふと手元から顔を上げ暗い所と明るい所を交互に見た時、目はピントを合わせようと目の調節機能が大きく働くことになります。

この目の作業が、目に大きな負担を掛け疲れ目などの原因になってしまうんですね。

すると、視力の低下の原因にも繋がってしまうそうです。

勉強に集中している時は、目も手元の明るい所に集中しています。

このように、周りが暗い環境でも、手元の明るさの所で集中して作業している時は視力の低下に大きく影響はないんですね。

ただ、それでも勉強に集中していると瞬きが少なくなったり、エアコンなどの影響で目が乾いたりと疲れ目の状態に陥りやすくなります。

1時間ごとに、目を長く閉じるなどして目の負担を和らげてあげると安心ですね。

また、手元のライトを目に優しいライトを選ぶのもおススメです。

目に優しいとは、目へのダメージが少ないということです。

ダメージが少なければ、目への負担も少なくて済みますね。

特に、ブルーライトのような青白い光は、目へのダメージが大きいと言われています。

自然に近い光のライトにすると、目にも優しく安心ですね。

勉強に集中したい時におススメの色合いと明るさ

お子さんが小さい場合などは、部屋を暗くする映画館効果には抵抗があるかもしれません。

部屋の明かりが点いていた方がお子さんも安心しますよね。

ここでは、勉強に集中できるお部屋のライトの色合いや明るさについてご紹介します。

勉強に集中できるライトの色合い

ライトの色合いは、大きく分けると3種類あります。

どの色合いを選ぶかでも、部屋の印象がだいぶ変わってきます。

【昼光色】

パッとした青白い色で、文字などがはっきりと見えやすいのが特徴です。

この青白い色は、集中力を高める効果があります。

仕事や勉強を集中して行ないたい時に効果的な色合いです。

【昼白色】

いちばん自然の光に近い色合いです。

どの場面でも使うことのできる色合いです。

【電球色】

オレンジがかった温かみのある色合いが特徴です。

昼光色とは反対の色味と言えます。

緊張感を和らげる色味でリラックス空間にピッタリの色味です。

勉強など最も集中して作業したい時に、最も適しているのが昼光色と言えそうです。

反対に、電球色のように温かみのある雰囲気の色合いだと、リラックス効果で勉強に集中するのが難しくなってしまうのかもしれません。

お子さんの部屋に昼光色を取り入れると、勉強に集中する以外の時間も緊張感が続いてしまうのが気がかりかもしれませんね。

お子さんにとって自分の部屋は、リラックスできる部屋でありたいものですよね。

こんな時は、最も自然に近い色合いの昼白色を取り入れることをおススメします。

勉強に集中できる明るさとは

勉強に集中したい時は、ライトの明るさもポイントの一つになってきます!

勉強や読書に、推奨されている明るさが、750ルクス程度と言われています。

この明るさを目安に考えると良いかもしれませんね。

実際、今の部屋の明るさが分からない場合もあるかもしれません。

そんな時は、照度計を使うと明るさを計ることができます。

この照度計はホームセンターなどで購入することができます。

また、時間帯等によってライトの明るさを変えたい場合もありますよね。

夜はライトの明るさも、日中よりも暗めの方が落ち着いた雰囲気で過ごせます。

調光式のライトを取り入れると、明るさが何段階かで調節できるのでおススメです。

また、調光式ライトは省エネ効果も期待できるのが嬉しいです。

勉強に集中できる机とライトの環境

勉強に集中するためには、机とライトの位置もポイントになってきます。

お部屋の環境も整えて、勉強の集中力をアップさせたいですね!

勉強机とライトの位置

せっかく勉強に集中できる理想の明るさにしても、その明かりが自分の体で遮られてしまったら手元が暗くなってしまい意味がなくなってしまいます。

勉強机とライトの位置もきちんと確認すると安心です。

例えば、天井のライトが勉強机よりも後ろに配置されていると、自分の頭などで明かりが遮られてしまい、手元が暗くなってしまう可能性があります。

できれば、勉強机の真上辺りに天井のライトがあると、手元も明るく作業もしやすいです。

でも、天井のライトは既に位置が決まっているので、ライトを勉強机に合わせることは難しいですよね。

この場合は、天井のライトの位置に合わせて、勉強机を配置すると良いですね。

ただ、勉強机が部屋の真ん中に配置されてしまったりと、インテリア目線では考えてしまうのが難点です。

デスクライトは必要?

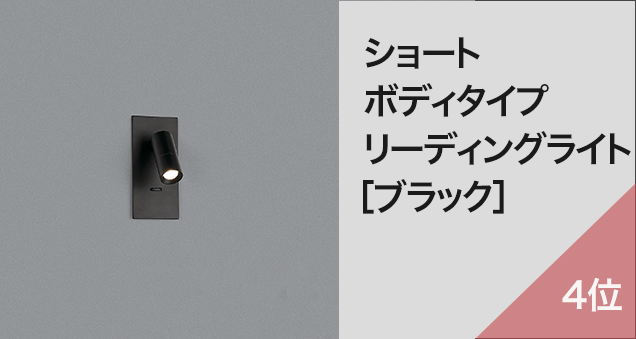

どうしても手元が暗くなってしまう場合は、勉強机にデスクライトを取り入れるとこの問題も解決します。

デスクライトを取り入れる場合は、自分の手で明かりを遮らないように注意が必要です。

右利きの人はデスクの左側に、左利きの人はデスクの右側に設置するとデスクライトが邪魔にならず使いやすいです。

デスクライトの光源が視界に入らないようにすることも大切なポイントです。

光源が視界に入ると眩しくて、目にも負担が掛かってしまいます。

デスクライトの向きも確認すると、お子さんも安心して勉強ができますね。

また、デスクライトの高さの位置も気をつけたいポイントです。

デスクライトの高さが低いと作業できるスペースが狭くなり、作業がしにくくなってしまいます。

ほどよい位置に調節して、勉強に集中できる環境を整えましょう!

まとめ

勉強に集中したい時は、一度明かりを見直してみることをおススメします。

勉強に適した明るさを目安に、考えてみると取り入れやすいですね。

それでも、人それぞれ明るさの好みがあります。

勉強に集中できる明るさは、けっこう明るく感じるかもしれません。

疲れや、目の負担にならないよう調光式のライトなどを取り入れて上手に勉強の集中力アップにつなげて下さいね!!

![サビ風黒色塗装ワークライト[MST023]](https://www.motom-jp.com/wp-content/uploads/2022/03/mst023s.jpg)

![[LEDペンダントライト/1灯] クリアランプのキラメキ感があそび心ある印象的な空間を演出。](https://www.motom-jp.com/wp-content/uploads/2020/07/motom-recommended-banner_2-05.jpg)