シーリングライトを自分で取り付けたい! と思っても、何だかハードルが高そうで本当に取り付けられるのだろうかと悩むものです。

シーリングライトとは一般的にご家庭でよく使われている丸型の照明器具のことです。

よく見られるからといっても日常的に触るものではないので、いざ外そう、取り付けようと思ってみてもやり方がわからないものです。

難しそうに思えますが、実はとても簡単で、脚立があれば女性一人でもできる作業なのをご存じでしょうか。

しかも、工具は一切必要ありません。パチッと音が出るまで差し込むだけで取り付けることができるのです。

ここでは、シーリングライトの詳しい取り付け方を説明していきます。

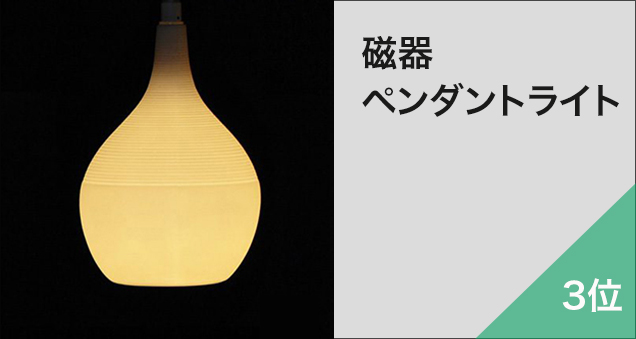

小国和紙 LOG(ログ) シーリングライト 12畳用 MCL012-WA

MotoM オリジナルシーリングライト「LOG(ログ)」のセード部分に潟県長岡市で作られる伝統工芸『小国和紙』を用いました。

目次

シーリングライトの取り付け方1:金具の種類はさまざま

まず、確認するべきことは天井に設置されている配線器具の状態です。

シーリングライトを付けようとしているところに、何らかの照明器具が付いている状態なら、それを外す必要があります。照明が何もついていない状態であれば、配線器具の状態を確認しましょう。

外す必要がある方は、脚立を用意しましょう。長年使われてきた照明器具であれば、ホコリなどが溜まっていることもあります。汚れてもよい服装に軍手とマスクも着用したほうが安全でしょう。

シーリングライトの外し方

取り外す前に電気が点いている場合は、まず電気を消します。安全に作業を行うために壁スイッチ、またはブレーカーを落としてからにしましょう。

ただ、しばらく明かりを付けていた場合はランプだけでなくカバーも熱くなっているはずですから、やけどの恐れがあります。そんな場合は、冷めるまで待ってから作業に入るようにします。念のため、素手で触って冷めたことを確認してから作業に入るようにします。

ただ、暗いとよく見えないので、できれば手元がよく見える状態で作業を行うほうが安全です。天気の良い日中に交換を行うようにしましょう。

1.カバーの外し方

外側はたいていカバーで覆われているので、このカバーを外していきます。

ただし、カバーの形によって外し方が少し違ってくるので注意しましょう。

丸形のシーリングライトは「カバーアップ回転式」と「カバー回転式」の2種類があります。

・「カバーアップ回転式」の外し方

気持ち上に持ち上げ、丸いカバーを右か左のどちらかに回転させると、カバーを取り外すことができます。

・「カバー回転式」の場合の外し方

丸いカバーを時計と反対回りの左に回して、カバーを取り外します。

見た目ではどちらの方式なのかはわからないでしょうし、どうやって付けたかはいちいち覚えていないものです。そんな時は左右に回してみましょう。

何だかグルグルと回ってしまってどうしても外せないなと思ったら、少し持ち上げてから回してみるようにしましょう。

2.本体の外し方

本体と電源部分はコネクターで接続されているので、ツメから引き抜きます。

接続されているアダプターに必ず取り外し方が書かれてあります。ボタンを押しながら取り外すなど、メーカーによって様々なので記載通りに行うようにします。

3.アダプターの外し方

次にアダプター(電源部分)を外していきます。引っ掛けシーリングに取り付いているアダプターを外すためには黒や赤のボタンを押さえながら、反時計回りにすれば外れるようになります。

ボタンを押さずに回してしまうと天井に付いている配線器具が破損してしまうので注意するようにしましょう。

無事に照明器具を外すことができたら、次に天井の配線器具の状態や形状をチェックしていきます。

アシメントリー 真鍮メッキ6灯ペンダントライト GCH002-6 引掛シーリング

まっすぐなアームのみを組み合わせて、複数のランプを取り付けた多灯ペンダントライト。支柱から左右にまっすぐに伸びたアームはあえて長さを均等にせずに短いアームと長いアームを組み合わせたものを交互に3本重ね、お互いのアームを支え合うようにバランスを考慮した新しい形。左右対称にならないところがポイントで、他にはない珍しくユニークな形を表現しました。

シーリングライトの取り付け方2:金具の種類が合うかどうか

天井に付いている配線器具の種類はひとつだけではなく、様々な種類があります。

丸型、角型など様々ですが、要はこれがシーリングライトのコンセントとなります。

配線器具は種類によって呼び名も様々で、「角型引っ掛けシーリング」「丸型引っ掛けシーリング」「丸型フル引っ掛けシーリング」「フル引っ掛けローゼット」「引っ掛け埋込みローゼット」などがあり、そのいずれかが付いているはずです。

次にそれぞれの特徴を見ていきましょう。

・「角型引っ掛けシーリング」とは?

ブロックのような直方体の形をした引っ掛けシーリングボディです。和室の天井に通っている細くて長い木材を竿縁(さおぶち)と呼び、その竿縁のサイズに合っていて、和室の天井などによく使用されています。一般的な木造住宅に多く見られるタイプで、吊り下げるタイプのペンダントライトに適しています。

・「丸型引っ掛けシーリング」とは?

ネーミング通りに丸い形をした引っ掛けシーリングボディです。「角型引っ掛けシーリング」の丸いバージョンとなります。和室の天井でよく見られる目透し天井や洋室の天井によく使用されています。

厚みのある円盤型をしているため、角型に比べてソケット部分が大きいのが特徴です。角型よりも天井との設置面が広いというメリットがあり、照明も付けやすく、さらにしっかりと固定できるようになっています。ただ、大きいので目立つのがデメリットかもしれません。

・「丸型フル引っ掛けシーリング」とは?

「丸型引っ掛けシーリング」の周りにツバが付いている引掛けシーリングボディです。使い方は「角型引っ掛けシーリング」や「丸型引っ掛けシーリング」と同じです。

ただ、シーリングライトを取り付ける時に、このツバ部分が重さを支えてくれる構造になっています。

・「フル引っ掛けローゼット」とは?

「丸型引っ掛けシーリング」よりも、ある程度の重さのある照明器具を設置したいときにおすすめです。外周に突き出た2つのハンガー部分にネジ止めをすれば天井に穴を開けなくても照明器具を固定することができます。

・「引っ掛け埋込みローゼット」とは?

ネーミング通り「埋込み」ですから、天井から露出している部分の厚みが、他のものに比べると半分程度の厚みしかないのが特徴です。薄型ですが、ボディの横に付いたネジ穴に照明器具を固定して取り付けることができるので重い照明器具でも取り付けられるのが最大の特徴です。

これらが付いていることで、誰でも簡単にシーリングライトの脱着ができるというわけです。

ただ、注意したいのが古い配線器具です。中には高さがないものがあるので、取り付けようとするシーリングライトが付かないということがあります。

そんなことがないようにあらかじめ付いている配線器具を確かめてから購入するようにしてください。

次に配線器具の種類を詳しく見ていきましょう。

形は丸いもの、四角いものとありますが、それぞれ「ローゼット」と名が付いているものと「シーリング」と名が付いているものがあります。

では、これらはどのように違うのでしょうか。

空間をほんわか照らす5灯の球状ランプ付きシーリングライト

かわいい球状のランプがリズミカルに天井を照らします。灯具のつく水平アーム部分は上下と横向きで位置を変えられるため、オリジナリティのあるアレンジが可能。

シーリングとローゼットの違いとは?

シーリングもローゼットも、どちらも用途は照明器具のコンセントです。

名前が違うということは用途などの違いがあるはずです。実際、どのように違うのでしょうか。

シーリングは差込口が2ヶ所あり、ひねって固定するタイプの配線器具です。形によって「角形引っ掛けシーリング」「丸形引っ掛けシーリング」となります。

また、「引っ掛けシーリング」は「引っ掛けローゼット」のネジ穴がないタイプなので重量が3~5キロ程度のものしか取り付けることができません。

一方、ローゼットは配線器具の外側にネジで固定するためのパーツがついている配線器具のことです。天井に穴をあけずに照明器具を固定できるのでシーリングよりも重い照明器具を取り付けることができます。

シーリングと同じように「引っ掛け埋込ローゼット」「フル引っ掛けローゼット」などがありますが、シーリングよりも重い5キロ以上10キロ未満の照明器具を取り付けることができます。

見た目で判別するならネジ穴があればローゼットということになります。

小国和紙 LOG(ログ) シーリングライト 12畳用 MCL012-WA

MotoM オリジナルシーリングライト「LOG(ログ)」のセード部分に潟県長岡市で作られる伝統工芸『小国和紙』を用いました。

シーリングライトの取り付け方3:金具の種類が合う時

ここで注意しなければいけないのが、中にはシーリングライトが取り付けられない配線器具があるということです。

たとえば

・直に照明器具が付いているとき

・配線器具がヒビ割れしているとき

・ローゼットの中央から突起が飛び出しているとき

・ねじが飛び出しているとき

・配線器具が欠けているとき

・配線器具がグラついているとき

などが考えられます。

また、配線器具の回りに突起物があるときや、天井が斜めになっている場合も取り付けができません。端子が露出しているときや、天井がたわんでいたりするときも取り付けないようにしてください。

こんな場合は、工事が必要となるので業者を手配するようにしましょう。電気工事を行うには専門の資格が必要なため、個人では勝手に工事ができません。

シーリングライト取り付け時の注意点と安全対策

シーリングライトの取り付けは比較的簡単に見えますが、適切な手順を守らなければ感電や落下といった危険を伴います。特に、電源の扱いや高所での作業には細心の注意を払う必要があります。まず、作業を始める前に必ず電源を切ることが最も重要です。照明のスイッチをオフにするだけでなく、可能であればブレーカーを落として電気が流れない状態にしてから作業を始めましょう。特に古い住宅やリフォーム後の家では、配線の状態が不安定な場合があり、万が一の感電事故を防ぐためにも完全に電源を遮断することが必要です。

作業に入る前に、適切な工具と装備を準備することも大切です。ドライバーはプラスとマイナスの両方を用意し、感電防止のための絶縁手袋を使用することが推奨されます。天井近くでの作業になるため、安全性の高い踏み台や脚立を使い、滑り止めのついた靴を履くとより安定して作業ができます。また、作業場所が暗くなりがちなため、ヘッドライトを活用すると視界が確保しやすくなります。脚立を使用する場合は、平らな床に設置し、ぐらつきがないことを確認してから上ることが基本です。床が滑りやすい場所では、滑り止めマットを敷いて安定性を確保するのも一つの方法です。

シーリングライトを取り付ける際には、天井に設置されている金具の種類を事前に確認し、適切な耐荷重を持っているかをチェックすることが必要です。一般的な天井用配線器具には、引掛けシーリングやローゼット、ダクトレールなどがありますが、それぞれの耐荷重は異なります。例えば、引掛けシーリングの耐荷重は約5kg、ローゼットは約10kg、ダクトレールは10〜15kgとされています。耐荷重を超える照明器具を取り付けると、天井や配線器具が破損し、最悪の場合、ライトが落下する危険性があるため、事前に確認を徹底しましょう。

さらに、取り付ける照明の重量にも注意が必要です。シーリングライトの中には、大型で重量のあるものや、複数のパーツを組み合わせるタイプもあります。特にデザイン性の高いシャンデリアなどは標準的な引掛けシーリングでは耐えられないことがあり、その場合は補強金具を設置したり、配線器具をローゼットに変更することを検討しましょう。もし5kg以上の照明を取り付ける場合は、専門の電気工事士に依頼するのが安全です。

また、作業を進める前に必ずメーカーの取扱説明書を確認することも重要です。シーリングライトはメーカーによって取り付け方が異なり、推奨される金具の種類や固定方法にも違いがあります。説明書をよく読み、指定された手順に従って取り付けを行うことで、安全かつ確実に作業を進めることができます。特にネジの締め方や金具の固定方法は製品によって細かい違いがあるため、独自の判断で取り付けず、指示に従うことが大切です。

取り付け作業の際には、天井の配線器具の老朽化や損傷がないかをチェックすることも忘れてはいけません。長年使用している配線器具は、経年劣化によって接触不良を起こすことがあります。変色や焦げた跡がある場合、ぐらつきが見られる場合、照明がチラついたり点灯しない場合は、配線器具が劣化している可能性が高く、交換が必要です。そのような場合は無理に作業を続けず、専門の電気工事士に相談することをおすすめします。

高所作業を行う際は、安全対策を徹底することが重要です。作業前に周囲の障害物を取り除き、脚立を使用する場合はしっかりと両足を踏み台に置き、バランスを崩さないように意識しましょう。可能であれば二人以上で作業を行い、一人が支える形で行うとより安全に作業できます。また、作業中に電話やインターホンに気を取られると危険なので、途中で集中力を切らさないようにしましょう。

取り付けが完了したら、最終確認を行うことも忘れてはいけません。ネジや金具がしっかり固定されているか、シーリングライトがぐらついていないか、配線器具に確実に接続されているかをチェックし、電源を入れて正常に点灯するか確認しましょう。もしグラつきがある場合はすぐに修正するか、取り付け直しを行いましょう。また、取り付け直後だけでなく、数日間は定期的に状態を確認し、異常がないか注意しておくと安心です。

もし取り付け作業に不安がある場合や、天井の配線器具が古くて心配な場合は、無理に自分で作業を行わず、専門の電気工事士に依頼することを検討しましょう。特に、天井の配線器具が不明な種類である場合や、シーリングライトが重く取り付けに自信がない場合は、プロに任せるのが最善です。無理に作業を行うと、事故や故障の原因になる可能性があるため、安全を最優先に考えて取り付け作業を進めましょう。

シーリングライトの取り付けは、基本的なポイントを押さえれば自分でも行うことができますが、安全対策を怠ると大きな事故につながる可能性があります。事前の準備をしっかり行い、作業中は慎重に進めることで、安全かつ確実に取り付けることができます。正しい手順で作業を行い、快適な照明環境を整えましょう。

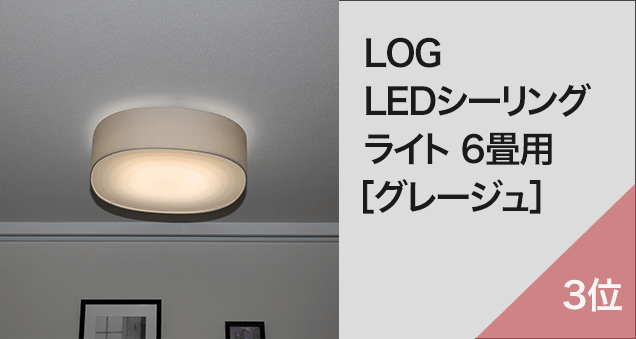

6畳用・8畳用・12畳用 LEDシーリングライト LOG(ログ)

発光面に年輪をイメージしたグラフィックを施した丸太のような形状。日々の「ちょっとした幸せ」の積み重ねが年輪のように記録として刻まれていくようにと思いを込めてつくりました。見た目だけでなく使うシーンによって、光の色や明るさを調節できます。部屋の大きさに合わせて6畳用・8畳用・12畳用から選べます。

業者選びを成功させて簡単に取り付けよう

新しいシーリングライトを取り付けるには、まずは付いている照明器具を外して配線器具を確認することが大切です。

シーリングライトを外すのは意外と簡単なので、力任せに引っ張らないよう気をつけましょう。

付いている配線器具がこれから付けようとするシーリングライトに適しているかどうかは、天井の配線器具次第です。適していなくて付けられないということもあるので、まず、天井の配線器具を確認してからシーリングライトを購入するようにしましょう。

引っ掛けシーリングボディさえ付いていれば、シーリングライトがひとりでも楽に付け替えることができるのです。

しかし、引っ掛けシーリングボディがない場合や、破損している、直付けになっている場合には工事が必要となるので業者に依頼するようにします。

法律により電気工事士の資格がないと取り扱いができないので、自分勝手に付けないことが大切です。

シーリングライトの本体を固定する配線器具にはいろんな種類があります。大きくシーリングタイプとローゼットタイプがあり、ローゼットタイプは10キロまでとされているものが多いので、シーリングライトを選ぶときには必ず確認しておくようにしましょう。

![[LEDペンダントライト/1灯] クリアランプのキラメキ感があそび心ある印象的な空間を演出。](https://www.motom-jp.com/wp-content/uploads/2020/07/motom-recommended-banner_2-05.jpg)